憶黨史,記初心–秋收起義

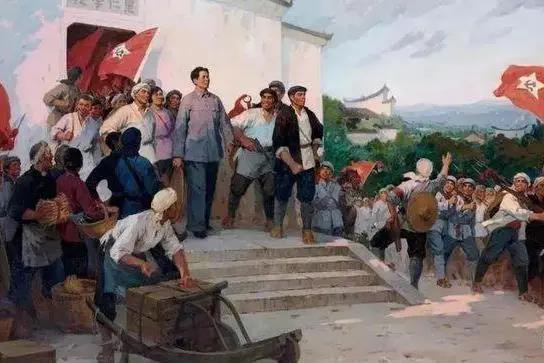

“軍叫工農革命,旗號鐮刀斧頭,修銅一帶不停留,便向平瀏直進。地主重重壓迫,農民個個同仇,秋收時節暮云沉,霹靂一聲暴動。”毛澤東、盧德銘親自領導了震驚中外的湘贛邊界秋收起義,結束后,毛澤東奮筆疾書寫下了這首《西江月·秋收暴動》。

為紀念革命先輩不負使命,踐行紅色信仰,宣揚吾輩不負重望的紅色精神,管理學院將推送“憶黨史,記初心”系列推文,今天小管要帶大家了解的是:秋收起義。

秋收起義:從此,星火燎原

1927年8月,共產黨領導的原國民革命軍第四集團軍第二方面軍警衛團奉黨中央之命參加南昌起義,途中得知起義軍已退出南昌,便來到湘、鄂、贛三省交界的修水駐扎待命。

1927年8月7日,中共中央在漢口召開緊急會議(即八七會議),糾正了陳獨秀的右傾投降主義路線,確定了武裝反抗國民黨反動派屠殺政策和開展土地革命的總方針。毛澤東在會上提出“須知政權是由槍桿子中取得的”。會議決定派毛澤東同志去湖南改組中共湖南省委和領導秋收起義。

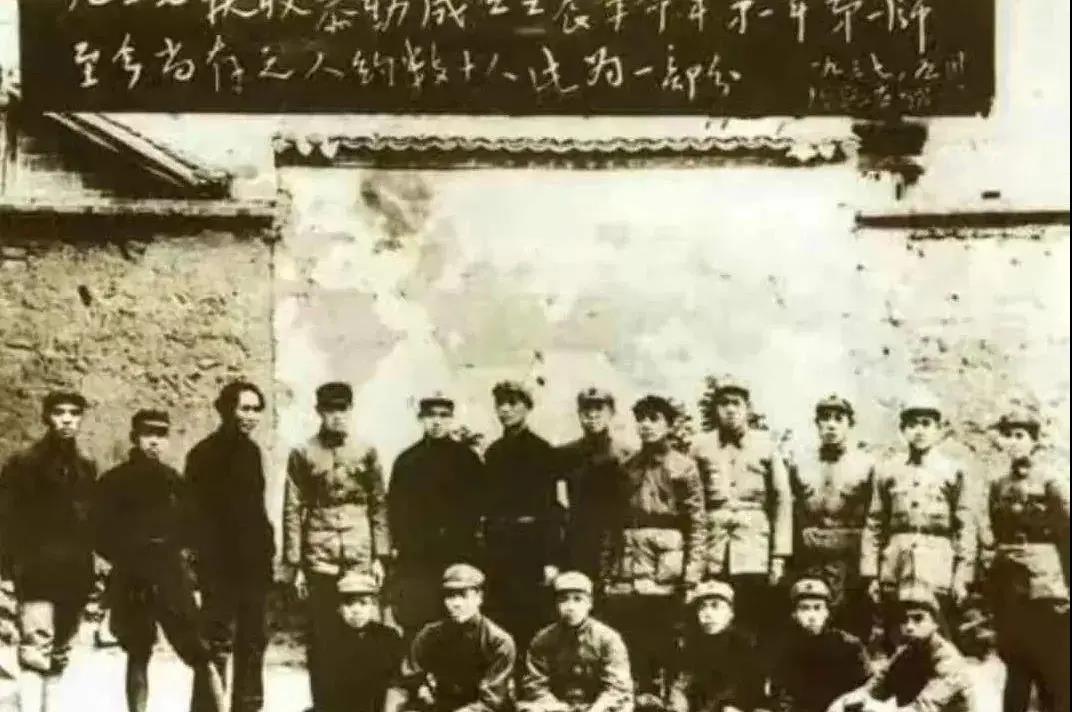

1927年8月12日,由共產黨員盧德銘任團長的國民革命軍第四集團軍第二方面軍總指揮部警衛團和平江工農義勇隊到達修水縣城,并與8月下旬抵修城的通城、崇陽農民自衛軍在本縣山口統編成工農革命軍第一軍第一師,余灑度、余賁民任正副師長,下設4個團,1、4團駐修水,毛澤東任前敵委員會書記。盧德銘任總指揮,總指揮機關設在縣城,修水地方黨組織積極配合,發展武裝,組織群眾支持起義軍。師部參謀長何長工、副官楊立三,根據前敵委員會指示,在修水設計并制作了“工農革命軍第一軍第一師”軍旗和臂章。“秋收時節暮云愁,霹靂一聲暴動”。與此同時,根據中央“八七”會議精神,黨中央積極準備湘、鄂、贛、粵四省秋收暴動。

論制定秋收起義計劃,成立前敵委員會,毛澤東任書記。旗幟鮮明地打出中國共產黨的紅旗,拋棄沿用的國民革命軍青天白日旗;強調發動起義單靠農民的力量是不行的,還必須有軍事的幫助;提出比較完整的土地革命綱領,重視解決農民的土地問題;明確秋收起義要建立工農兵專政的政權。

1927年9月初,湖南省委決定1927年9月9日開始破壞粵漢和株萍鐵路,11日各縣起義,16日長沙起義。毛澤東在江西安源張家灣召開軍事會議,討論秋收起義具體部署。參加起義的主力包括兩個部分:一部分是沒有趕上參加南昌起義的原國民革命軍第四集團軍第二方面軍總指揮部警衛團(是葉挺獨立團的新兵組建的),另一部分是湖南平江和瀏陽的農軍、鄂南通城和崇陽的部分農民武裝、安源煤礦的工人武裝等。

實施大轉兵的文家市前委會議工農革命軍的三路人馬分別從各自的駐地出發,朝預定的目標猛撲過去。然而,三路起義部隊小勝后敗,先后受挫。三路起義軍余部,按照毛澤東的指示,會師瀏陽文家市。當時,失敗主義和拼命主義這兩極的情緒,籠罩著全軍上下。

9月19日,瀏陽文家市里仁學校,前敵委員會在書記毛澤東的主持下召開會議,討論“向何處去”。毛澤東主張退向湘南山區,先做個“山大王”站住腳再說。毛澤東認為敵強我弱,革命轉入低潮,敵人的主要力量在中心城市,目前攻占中心城市已不可能。因此,要改變攻打長沙的計劃,轉移到敵人統治力量薄弱的湘粵贛邊境的農村中去,找個歇腳的地方,同農民相結合,堅持農村斗爭,保存、發展革命力量。毛澤東反復做說服動員工作,得到盧德銘等多數委員的支持,前敵委員會才通過表決認可了毛澤東的意見,最后作出決定:經萍鄉退往湘南。

9月21日,起義部隊在毛澤東的率領下,開始向羅霄山脈中段轉移。至此,起義部隊的進軍方向完全改變,由向長沙進攻改為向湘贛邊的農村山區進軍。

9月29日至10月3日,毛澤東在江西省永新縣三灣村,領導了舉世聞名的“三灣改編”,他創造性地確立的“黨指揮槍”“支部建在連上”“官兵平等”等一整套嶄新的治軍方略,從政治上組織上保證了黨對軍隊的絕對領導,是我黨建設新型人民軍隊最早的一次成功探索和實踐,標志著毛澤東建設人民軍隊思想開始形成。

10月15日,在湖南酃縣水口街葉家祠堂的閣樓上,毛澤東主持召開了秋收起義部隊組建以來的第一次新黨員入黨儀式,并給陳士榘、賴毅、劉炎、李恒、歐陽健和鄢輝6名新黨員逐條講解入黨誓詞:“嚴守秘密,服從紀律,犧牲個人,階級斗爭,努力革命,永不叛黨。”

秋收起義打出了人民軍隊第一面軍旗,建設了一支由中國共產黨絕對領導的新型人民軍隊,文家市會師轉兵開辟了農村包圍城市的正確革命道路。