憶黨史,記初心–新四軍成立

煮豆燃萁急火煎,皖南事變血盈川。重圍突破英雄漢,鹽阜書成壯志篇。風雪饑寒磨斗志,刀槍林立靖狼煙。八年浴血驚天地,卓著功勛萬代傳。這首詩,字里行間都透露著革命英雄主義的氣息。今天的“憶黨史,記初心”系列推文,小管將帶領大家一起了解:新四軍成立。

為了早日實現國共兩黨合作抗日,進一步推動全國抗戰,1937年7月,中共中央派周恩來、秦邦憲、林伯渠再上廬山,同國民黨商談發表國共合作宣言、蘇區改制、紅軍改編等問題,提出中國共產黨愿意以《國共合作宣言》為基礎進行兩黨合作,取消蘇維埃政府,取消紅軍名義及番號,將部隊改編為國民革命軍。1937年全國抗戰爆發后,根據中國共產黨與國民黨當局的協議,在江西、福建、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、廣東八省境內堅持游擊戰爭的中國工農紅軍和游擊隊于10月12日正式改編為國民革命軍陸軍新編第四軍,簡稱新四軍。隨后,紅軍將士們脫下了紅軍軍裝,高舉國共合作大旗,換上了新四軍軍裝。至此,抗日民族統一戰線正式形成,改編后的新四軍隨即開赴大江南北的抗日戰場。

1937年12月,新四軍軍部領導人在武漢合影,左起周子昆、張云逸、葉挺、項英、曾山。1938年2月27日,新四軍二支隊及各界代表和當地群眾6000余人,在龍巖白土鎮龍聚村西牛塘舉行抗日誓師大會。1938年4月,新四軍第二支隊集中在皖南歙縣巖寺進行整編。原國防大學教授喬良:完成了紅軍長征兩萬五千里勝利地到達了延安的中國共產黨領導的中國工農紅軍向當時的國民政府領導人蔣介石提出,愿意接受改編為國民革命軍。那么蔣介石開始表面上愿意接受這一點,那么我們就派出了周恩來去跟他談判,在談判的過程中,我們提出我們的要求,蔣介石不答應,恰恰在這個時候,盧溝橋事變發生,蔣介石被迫接受。

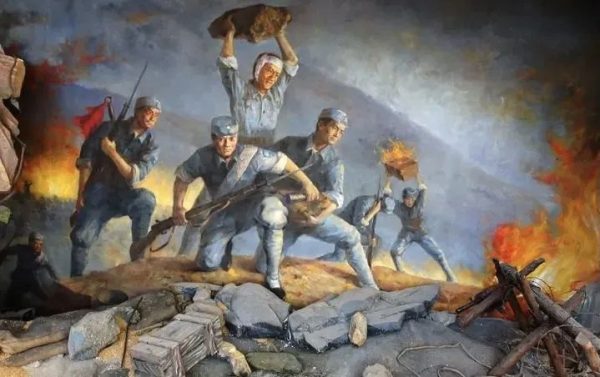

新四軍組建后,雖屢遭國民黨各種排擠打壓,歷經“皖南事變”等重大挫折,但新四軍始終把中華民族的利益放在第一位,英勇戰斗在抗日前線,屢立奇功,在我黨我軍的歷史上創建了光輝的業績,被稱為“華中人民的長城”。聽黨指揮、絕對忠誠是新四軍精神之魂。大量史料證明,堅持黨的絕對領導,堅決服從黨的指揮,是新四軍從勝利走向勝利、始終立于不敗之地的根本保證。新四軍“建設黨軍”的成功經驗有力證明,要始終堅持全面嚴治黨,強化黨的絕對領導 。新四軍“跟黨舉旗”的自覺行動有力證明,要建設好“寧舍性命,不失信仰”的干部隊伍 。新四軍“前赴后繼”的英勇事跡有力證明,要教育黨員自覺踐行“完全徹底為人民”。

進入新時代,尤其在當前風云變幻的百年未有之大變局下,切實加強黨領導,確保共產黨的執政地位毫不動搖,比以往任何時侯都顯得更加重要。作為新時代青年的我們,理應弘揚新四軍精神,以新四軍跟黨舉旗的無限忠誠,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”,切實以加強黨的領導為統領,不斷推進治理體系和能力現代化,從而在民族偉大復興的宏偉工程中爭當表率、爭做示范、走在前列。