“學習報國”紅色研學團系列研學活動之七 | 走進中國工業博物館

青春心向黨,建功新時代,2021年我們將迎來黨的100周年華誕,為以大格局支撐黨史文化宣傳的體系,大作為展現黨史文化宣傳的活力,為深入“四史”教育學習,提高大學生思想意識教育,新聞傳播學院成立遼寧傳媒學院“學習報國”紅色研學團分赴遼寧、四川 、山西、吉林、 廣西、貴州、河南、黑龍江等11省份自治區開展一系列的調研、參觀、研學等活動獻禮建黨100周年活動。

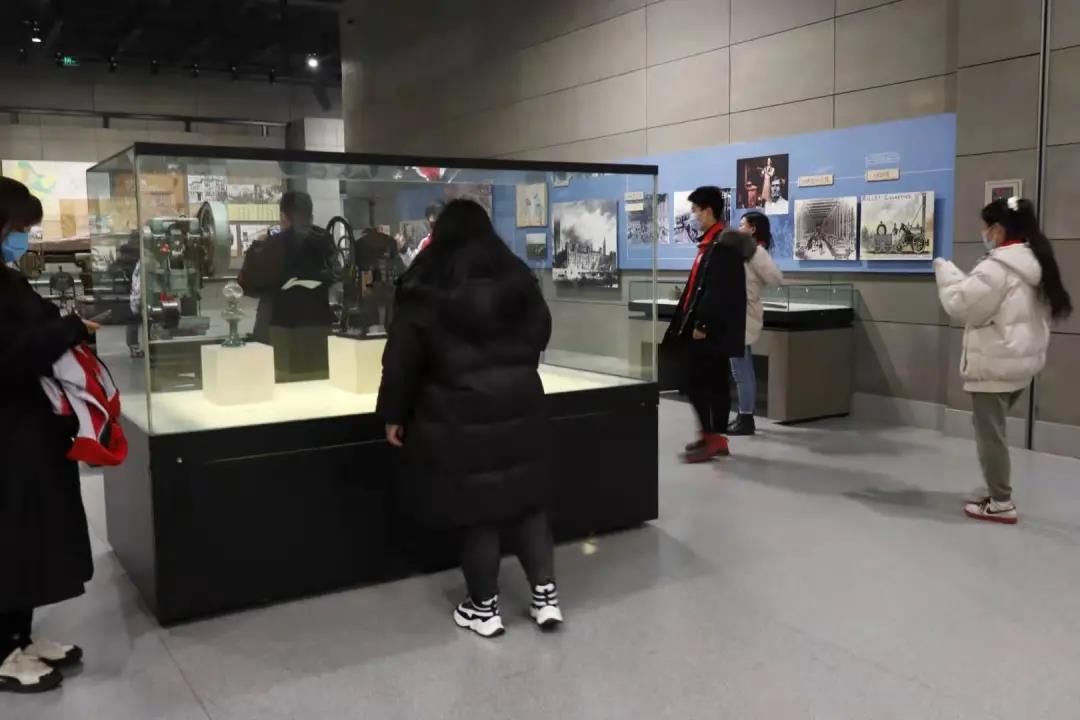

12月23日“學校報國”紅色研學團開展系列研學活動之七,走進中國工業博物館。

活動地點介紹

中國工業博物館,坐落于國家六大區域中心城市,東北第一大城市—沈陽,故也稱為中國沈陽工業博物館。它記錄了中國百年工業的變遷,記錄著這個世界工業發展的過程。博物館中收藏文物年代從商代至今,現建有機床館、鑄造館、通史館、鐵西館等。

博物館總占地面積8萬平方米,建筑面積6萬平方米。征集的文物來自上海、北京、內蒙古等20多個省區市及香港特別行政區,包括國家一級文物1件,國家二、三級文物10件。目前有1300多件實體文物。

參觀流程介紹

首先展現在我們眼前的,是展廳中央的巨幅青銅浮雕,再現了1949年新中國工業發展的恢弘氣勢,呈現出工人師傅在工業洪流當中的拼搏奮進,深刻反映了時代精神。走廊之上排滿了各式的機床,曾經的工業輝煌、崢嶸歲月被刻在這座博物館里,一件件當年的老設備,帶著濃重的機油味兒靜靜矗立無數個“新中國第一”,被鐫刻在這處工業遺產里見證、述說著中國工業史。

工業通史館

共和國的第一枚國徽生于沈陽。這是一枚與懸掛在北京天安門城樓上一樣大的國徽,它直徑2米,用特殊金屬材料鑄成,莊嚴神圣。當年,沈陽第一機床廠接到鑄造國徽的任務。經過全廠上下的艱苦努力,于1950年10月陸續鑄造出67枚國徽,懸掛在國家政府部門和重要機關。其中最大的一枚國徽懸掛在天安門城樓上,歷經70余年風雨滄桑,依然熠熠閃光。

展廳當中,通過大量的圖文形式,介紹了新中國工業的發展歷史,并從蒸汽機革命開始逐步的介紹了世界工業的發展歷史。老式的彩色電視機收音機,以及曾經的工人師傅的服裝,飯盒,水杯勾起了那個工業拼搏的偉大時代。喚起了新聞學子對新中國偉大工業成就的驕傲。

鑄造館

機聲轟隆,到電報嘀嗒,再到鍵盤噼啪,200年來西方一直占據工業革命的前沿。中國工業化起步時已落后西方百年,歷經80年坎坷徘徊,30年勵志前行和30年科學探索,終于邁入工業化的中期階段,并與世界一起走進信息時代,站在了新的起跑線上。未來蘊含機遇,明天充滿挑戰。中國在工業化進程中,積聚了豐厚的工業文明和發展潛力。

鐵西館

工業是鐵西的根,工業是鐵西的魂。從現代工業的興起,到“一五”、“二五”時期鑄就共和國工業長子的輝煌,從經濟體制改革中的艱難跋涉,到實現老工業區浴火重生的滄桑巨變,鐵西走過了艱苦卓絕、波瀾壯闊的發展歷程,在中國工業發展史上書寫了傳奇般的輝煌與榮光。

從蠻荒時代的生存需求,到戰爭年代的稱雄爭霸,再到和平時期的繁榮發展,工業與人類文明從來都是息息相關的,工業博物館將沈陽最具代表性的工業文明展現出來,讓新聞學子從中看到了中國工業發展的縮影也感受歷史的滄桑變幻。